我今天要不要外出?我应该接受聘书吗?我应该和这人结婚吗?每天我们透过大脑就每一件琐碎以至重要的事情做决定。大脑是人体能量需求最高的器官。与其他动物相比,人类的大脑也最为精密,特别是占大脑前部分约30%的前额叶皮层。精密的大脑让我们能够做出各种具体或抽象的、短期或长期的、个人或社交的决定。最近,脑神经科学家、心理学家、经济学家和电脑科学家开始合作,希望了解决策过程背后的生物学基础。解开大脑机制之谜不仅能指引我们作出更佳决策,还可揭示因精神病引致的决策障碍是如何产生和持续。

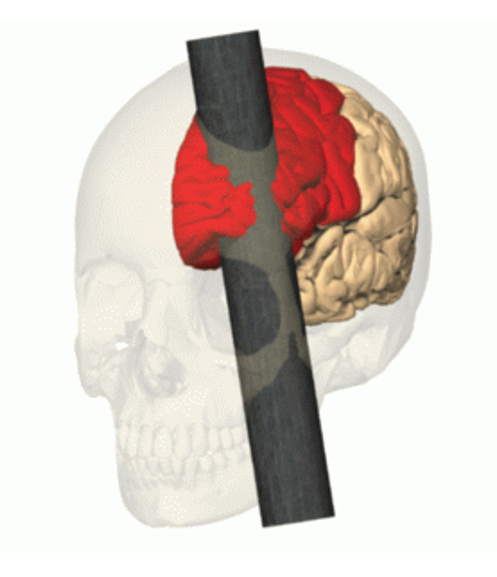

过去有不少有趣的个案可以展示大脑与心理活动之间的联系。其中,病人亨利‧莫莱森(Henry Molaison,也称为HM)患有严重脑痫问题,并于1953年接受了切除海马体手术来治疗,当时海马体这个大脑部分的功能尚未被确定。虽然HM的脑痫在手术后大大改善,但却出现了另一问题,他无法形成某些新记忆。很不幸,在他余生的55年中,他只能记得起1953年手术前发生的事情。另一个例子关于铁路工人费尼斯‧盖吉(Phineas Gage)。在1848年9月13日的意外中, 一根铁棒从他的脸颊穿透头部(图1),对前额叶皮层造成大面积损伤。前额叶皮层是大脑的部分,我们将于本文其余部分讨论。令人惊讶的是,盖吉不仅能活下来,智力更是完好无缺,但是性格却表现出显著变化。例如,他以往人缘不俗,但发生意外后,同事都觉得他莫明其妙,而且不再值得信赖。这些例子证明大脑和心理活动之间的相互关系,并启发了当代脑神经科学的发展,包括大脑决策过程的研究。

图1. 费尼斯‧盖吉受伤示意图。图片来源:Wikimedia Commons。

我们怎样测量决策?

决策可以理解为比较不同选择的心理活动。例如我们考虑自己有多喜欢苹果,有多喜欢橙,然后选择我们较喜欢的水果。研究决策问题其中一个关键是如何量化及测量偏好,就如营养学家以卡路里来量化食物热量,再以量热仪来测量;又如物理学家以摄氏度为量化温度的单位,再以温度计来测量。研究决策的科学家也需要类近的方法去量化人们的偏好,然后找出测量偏好的方法。这种想法在19世纪冒起,由英国哲学家杰里米‧边沁(Jeremy Bentham)引领。边沁认为尽管偏好与卡路里和热量等物理数量不同,但最低限度我们可以采用效用(utility)这个抽象词语来量化它。凭著效用这概念,我们可以开始就决定带来的快乐或痛苦以数量沟通。其实,经济学家有很多测量效用的方法。例如保罗‧萨缪尔森(Paul Samuelson)的显性偏好(revealed preference)方法:X先生碰巧在A与B之间选择了A,所以选项A的效用大于选项B。经济学中效用理论的细节超出了本文范围,但一般来说,效用估算的好处是让我们可以量化和预测个人选择或整体市场活动等经济活动。

我们能从大脑侦测决策吗?前额叶皮层

决策过程中的偏好可以非常抽象,但神经科学家也提出我们能否在大脑找出偏好的具体存在证据。大多数神经科学家认为思考过程和行为都是脑细胞互动的结果,通常以电流活动形式进行。也许其中一些电流活动能反映人们的偏好。如果我们能够识别和测量这些特定电流活动,便有望把偏好实质地量化,就像使用温度计量度温度一样。于1990年代开发的功能性磁共振成像(fMRI)是一种脑成像方法,令上述任务得以实行。在此之前,人类大脑功能的研究只可依靠研究那些不幸地部分大脑受损的神经系统疾病患者,又或招募乐意接受小剂量放射性物质来揭示大脑活动的志愿者。fMRI的发展为研究人员提供了非入侵性的解决方案,既可研究完整的人脑又不会对其造成任何损害,在大多数情况下甚至无需注入化学或放射性物质。研究人员采用fMRI后,可以观察人们经历决策等思考过程时的大脑行为。

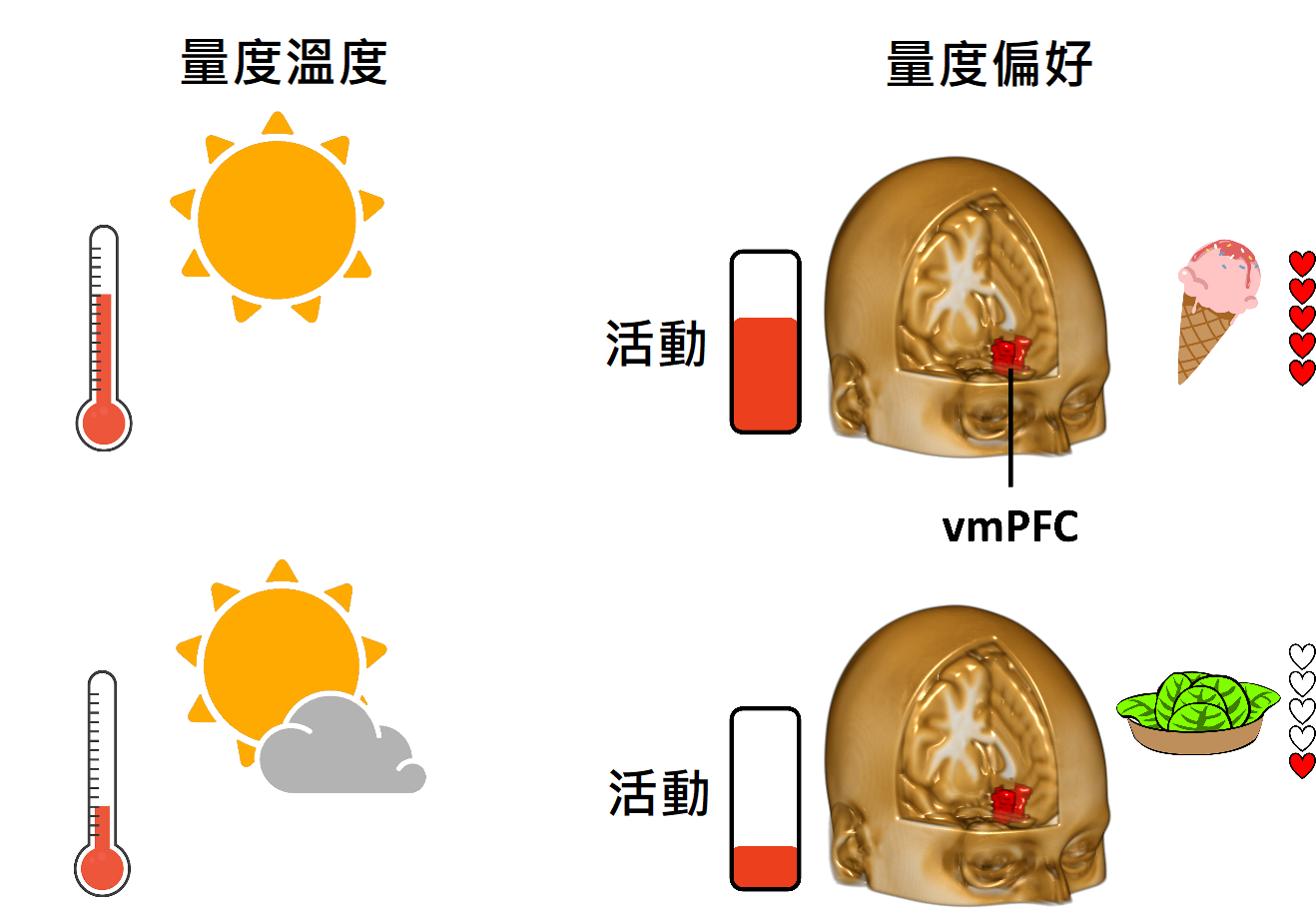

从那时起,不少实验均要求志愿者做出选择,然后以fMRI来测量大脑活动。有趣的是,这些实验经常显示志愿者获分配他们喜欢的选择时(例如五颜六色的雪糕),大脑的某些区域特别活跃;相反,获分配不喜欢的选择时(例如叫人纳闷的沙律),相同的区域会变得不活跃。因此,这些大脑部分似乎提供了决策过程中偏好的衡量标准。其中一个特别有趣的大脑区域是腹内侧前额叶皮层(vmPFC)。如果你把手指指向两眼眉的正中点,vmPFC就位于你的手指之下。这种现象就如酒精温度计的红色液柱热胀冷缩,所以红色液柱的高度就是环境温度的读数;同样地,vmPFC的活动也可以用来量度个人选项偏好(图2)。

图2. 腹内侧前额叶皮层(vmPFC)的活动反映偏好,就像温度计反映温度一样。

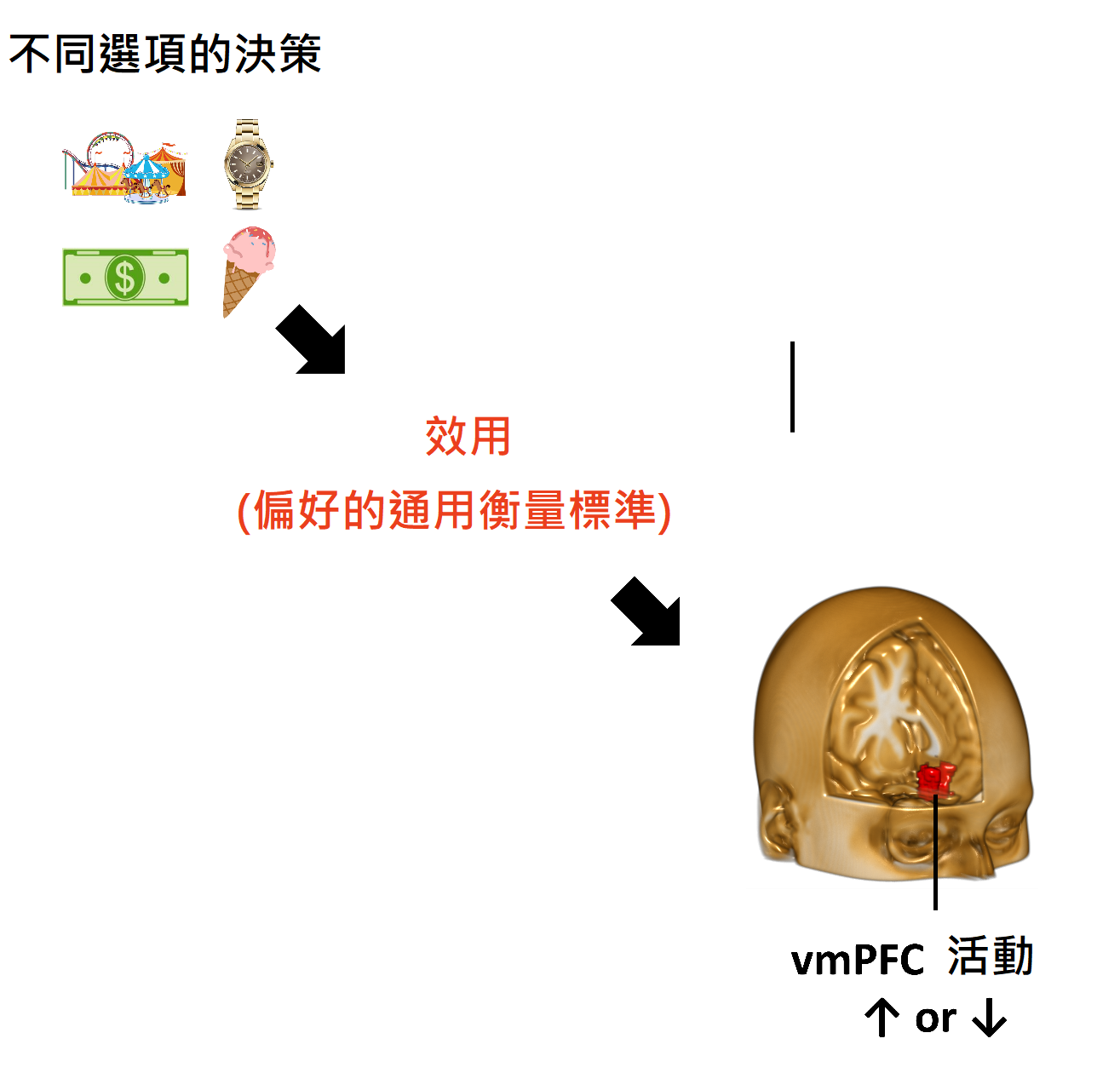

有时候,人们会在大相迳庭的选项之间做决定,例如是购买手表还是参观乐园。效用的一大关键特征,是能用作各种选择的通用衡量标准,令我们可以比较手表和公园的偏好,并从中选择;情况就像温度计可以测量环境、人体或机器的温度一样。同一情况,效用于大脑中的表征应能反映对任何一种选择的偏好。神经科学家在过去15年中注意到vmPFC活动与我们对各种选择的偏好有关,例如是食品、金钱奖励、金融投资、配饰、艺术品、颜值、工具实用性等(图3)……这些发现显示vmPFC具有反映一般偏好的作用。

图3. 由vmPFC 活动可见,效用可用作不同类型选项偏好的通用衡量标准。

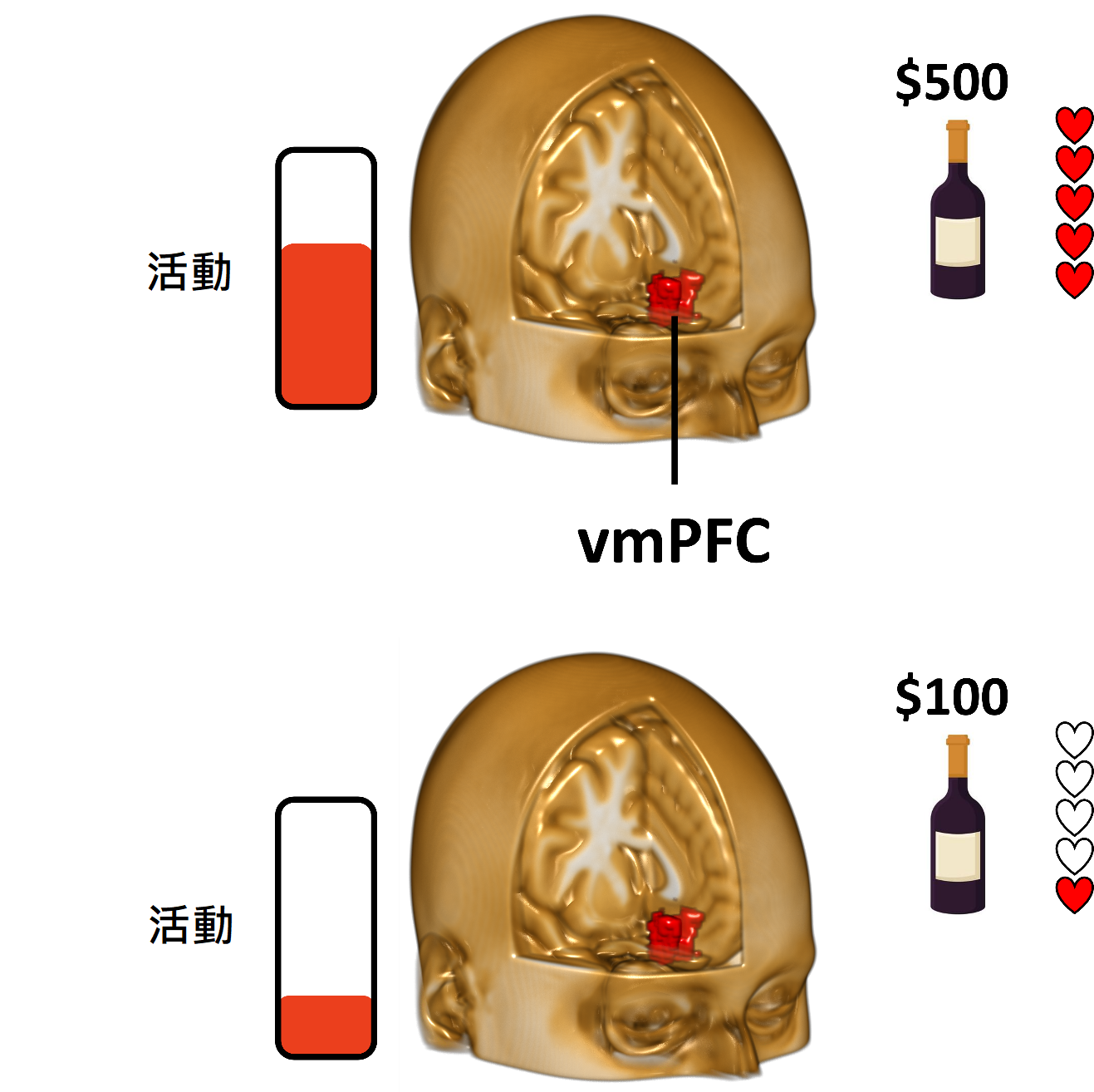

值得注意的是,决策是高度主观的过程。例如某些人可能会认为索价200元的衬衫非常划算所以把它买下,但另一些人或会认为物非所值。有趣的是,vmPFC活动也可反映这种偏好主观性。以普拉斯曼(Plassmann)与同事进行的实验为例,他们要求志愿者品尝葡萄酒,同时以fMRI监测大脑活动(图4)。当志愿者被告知葡萄酒价值不菲时,他们较大可能品评葡萄酒味道更好,同时vmPFC变得更加活跃。相反,当完全相同的葡萄酒被贴上价格较差标签时,同样的人认为酒味较差,vmPFC活跃度也减低。这类实验证明vmPFC反映了人们在决策过程中的主观偏好。

图4. vmPFC活动反映了人们的主观偏好:当同一款葡萄酒被贴上为高(低)价格时,人们会较(较不)偏好,vmPFC更(减少)活跃。

独特的人类前额叶皮层

以上,我们解释了vmPFC对决策的重要性。事实上,前额叶皮层,即大约是人脑前30%并包含vmPFC的地方,在人体上特别发达。也许这正是人类较其他动物能做出高度复杂和抽象选择的原因。一些神经解剖学家特别感兴趣将人脑的解剖结构与其他动物的大脑比较,有时与我们的近亲(例如黑猩猩和猴子)比较,有时与更远亲的物种(例如大鼠和小鼠)比较。通过这种比较,我们或可说明人类大脑的具体发展,如何让我们产生人类特定的行为,例如作出抽象的选择、对环境变化的高度适应力,又或者能够产生语言。

神经解剖学家发现,人类和其他灵长类的大脑均拥有「颗粒状的前额叶皮层」(granular prefrontal cortex)。颗粒状前额叶皮层是前额叶皮层的一部分,包含一层微小而紧密的颗粒细胞。虽然现时尚未清楚了解颗粒细胞的确切功能,但笼统而言,这些密集细胞使大脑能进行较复杂的运作、促成高阶思考过程。在比较不同物种的大脑时发现,人类的颗粒状前额叶皮层比例明显最大,此比例在猴子中较小,而在大鼠、小鼠、猫等非灵长类物种中更并不存在。人类前额叶皮层有几项有趣的事实:

- 人类出生后大脑继续发育。与大脑其余部分相比,前额叶皮层要到约20岁时才能完全长成,需时最长。

- 前额叶皮层也是随年龄增长最早开始退化的区域之一。

- 前额叶皮层的外侧额极(FPl)部分在人脑中是独一无二的。它大约位于每边眉毛上方约2厘米的位置。猴子、大鼠和小鼠等其他动物的大脑中没有类似的FPl。

为什么需要研究决策的大脑基础?

说到底,为什么科学家要关心大脑在决策过程如何运作?本文冀以几个例子说明。

诺贝尔奖的争议

1949年,神经学家安东尼奥‧埃加斯‧莫尼斯(António Egas Moniz)因成功研发脑叶切除术而获得诺贝尔奖。这种损害前额叶皮层的手术原本希望治疗精神障碍,有时候手术还夸张得在医生的办工室内进行。医生会把手术刀从眼球上方插入以切除前额叶皮层。我们现在知道这是一个重要区域,与决策等高阶思考过程息息相关(图5)。脑叶切除术于1935年首次进行,在1940年代流行起来,并被誉为精神疾病的「伟大治疗法」。虽然手术有许多显著的副作用,包括可能令患者变成植物人,但莫尼斯认为手术有效,而且减轻精神病症状的效益大于副作用。

图5. 脑叶切除术示范。图片来源:BBC新闻。

前美国总统约翰.甘迺迪(John F Kennedy)的妹妹露丝玛丽.甘迺迪(Rosemary Kennedy)可说是其中一个触目的脑叶切除术个案。露丝玛丽在出生时发生并发症后,常有激烈的情绪波动和脑痫发作,促使她在1941年23岁时安排接受脑叶切除术。她在手术后既不会说话也不会走路,智力和幼儿一样,副作用严重得令其父母声称她是智障,也不承认她接受了脑叶切除术。不幸的是,脑叶切除术是不可逆转的,而术后观察和纪录发现许多其他患者也出现性格转变、冷漠和缺乏情绪反应等副作用。直至1950年代发展出精神疾病药物后,人们才开始更加关注脑叶切除术的副作用,很多人认为它非常不道德,手术最终逐渐式微。仅仅70年前,包括vmPFC在内的前额叶皮层被认为是无用的,而切除这个结构曾被以为是适当的治疗方法。如今,我们对大脑的理解清楚指出人类的前额叶皮层是非常重要的结构,例如它在决策中发挥作用。

精神病学

神经科学常以数学模型或计算模型描述思考和大脑处理资讯的过程。这些模型有助审视影响决策方式的特定因素,并解释为什么不同的人会以不同方式作出决定,对精神病学和神经病学具有重要价值。举例来说,构建模仿不同大脑区域在决策过程中如何运作的计算模型之后,我们可以模拟某些大脑区域的受损会如何影响决策过程。构建这些模型或有助揭示各种大脑结构如何促进决策机制,而更重要的,是识别精神障碍患者的非典型决策行为,从而直接以治疗标记来指导治疗,减轻在各种精神障碍中观察到的不正常决策。概括而言,相关领域的知识可用于培养最佳行为,继而做出更明智决策。

人工智能

神经科学对人工智能的发展也贡献良多。例如,人工智能已被广泛应用于电脑视觉,即以电脑系统来诠释图像或视频,好像人面或指纹识别。大脑是如何看物件启发了电脑视觉人工智能的发展。神经科学家发现,人类大脑以分层方式处理图像,先处理简单视觉特征,再逐步处理较复杂和抽象的特征。这种阶层处理结构被人工智能开发人员应用于不同的电脑视觉演算法,包括卷积神经网路的开发。近期有研究发现,人工智能若建基于人脑的基础能更有效执行任务。同样地,了解人类决策过程的大脑机制可能有助于人工智能发展,反之亦然。

近年挑战和有待解决的问题

神经科学家在过去30年已开始了解一些基本大脑决策机制,但还有许多问题有待回答。我们的研究团队正探究以下一些问题,希望得到一点线索为未来的大脑研究作出贡献。

- 人们有时会作出非理性或不一致的选择。这是因为大脑不够完美,还是有其他具体原因令大脑的「非理性」有利于人类?

- 我们应谨记许多动物的大脑中没有类似的vmPFC,但某程度上仍能决策。那么,为什么人类需要vmPFC来做决策呢?

- 近年有越来越多研究提出vmPFC不一定和所有决策相关。我们的最新研究便显示人们作出有长远影响的选择时情况确实如此(例如,居住地区的选择会影响后续的住宅选择)。相反,这些选择涉及 FPI这个人类大脑中独有的区域。我们的大脑是否真的涉及通用衡量标准,并用于决定各种选择?

- 这些神经科学发展可以有更多日常应用吗?

作者:

香港理工大学康复治疗科学系副教授周嘉鸿博士

香港理工大学康复治疗科学系博士后研究员罗俊杰先生

香港理工大学康复治疗科学系博士后研究员王敬钧先生